【※ 当記事は2020年7月2日時点の情報です】

ペイヴメント(@pavement1234)です。

CAD(BSch3V)のインストール方法と操作方法を知りたい。

今回やること

CPUのデータシートには回路図が度々出てきます。

毎回四苦八苦して調べますが、基礎がイマイチなので成長してる実感がありません。

今回、基本的なアナログ回路を理解し読めるレベルを目指します。

またアナログ回路を作ろうとすると都度部品を買わなきゃならないので

回路シミュレータ(LTSpice)を活用したいと思います。

また回路図を書く練習にはCAD(BSch3V)を使います。

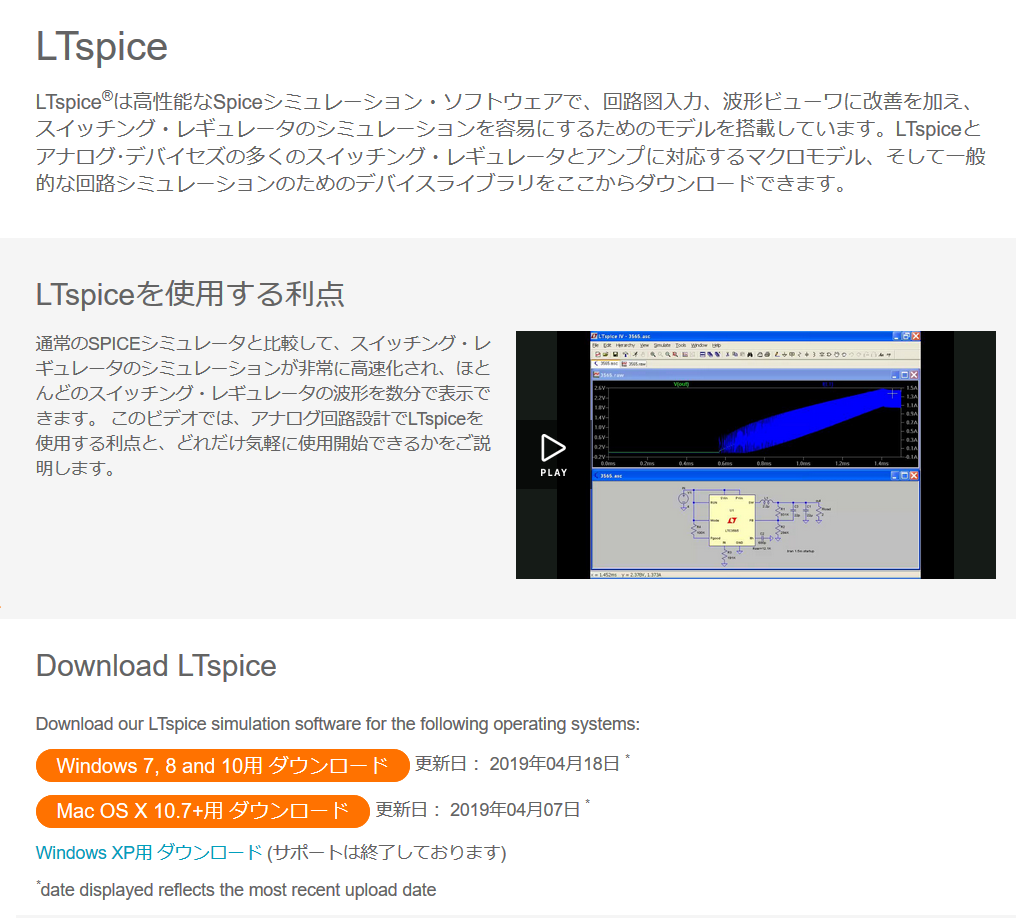

LTSpiceのインストール

ANALOG DEVICESのページから

LTSpiceのダウンロードができます。

デモ回路

LTspice スタートアップガイド(日本オリジナル版)

LTspice Information Flyer & Shortcuts

LTspice Getting Started Guide

などをダウンロード。

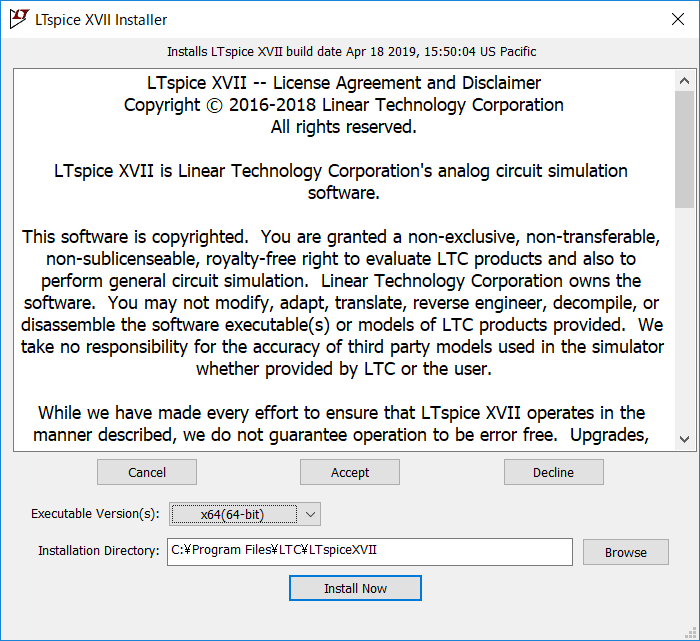

インストーラをダブルクリック。

「Accept」をクリックし「Install Now」をクリック。

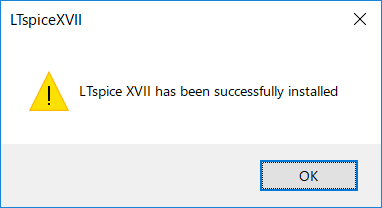

インストールが終わると以下のメッセージが出るので

「OK」をクリック。

なんかサンプルをダウンロードしてるみたい。

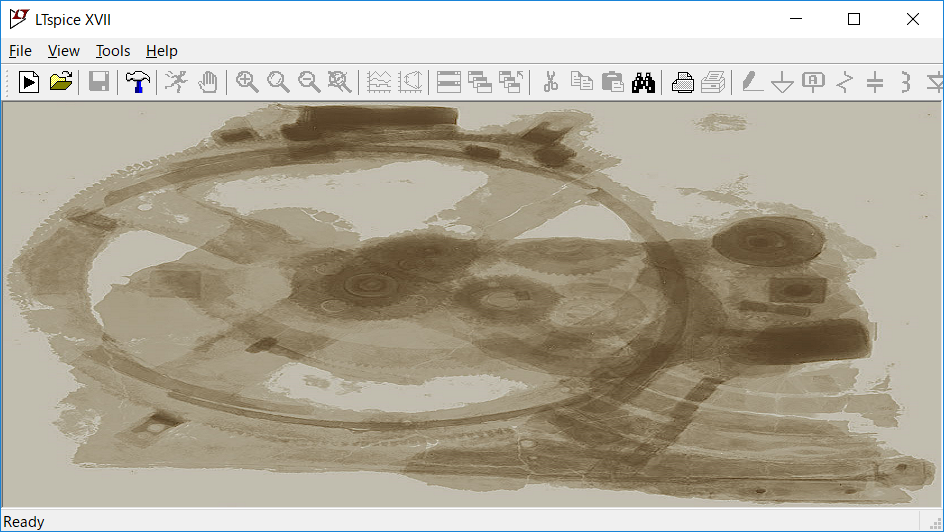

起動画面

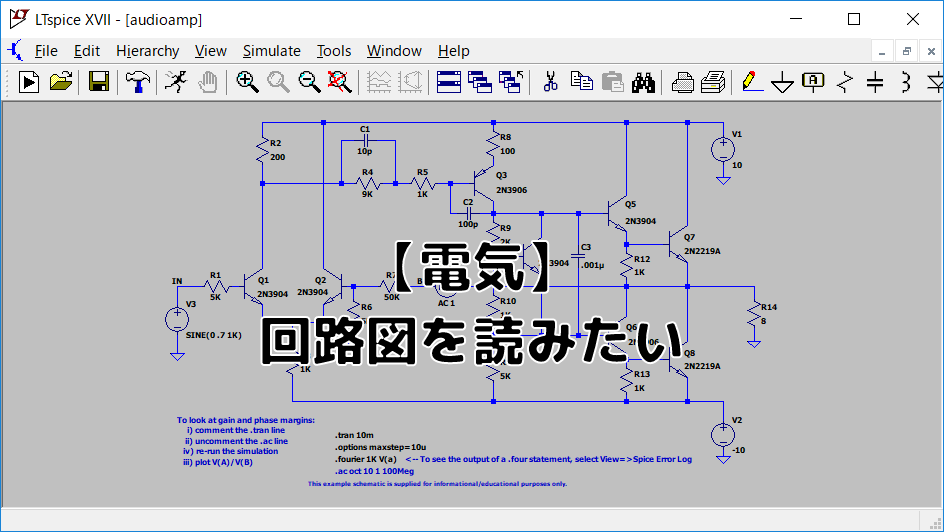

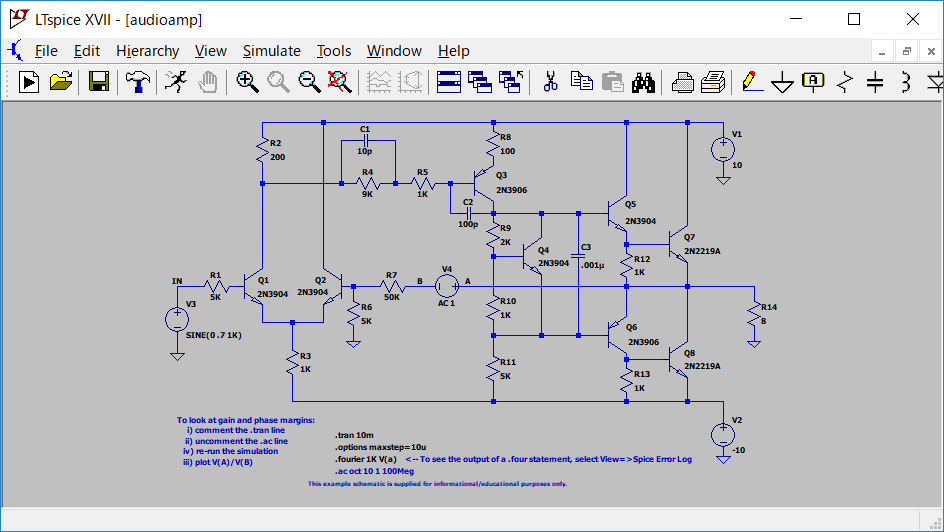

たとえば

「File」→「Open」→「C:\Users\<ログインユーザ名>\Documents\LTspiceXVII\examples\Educational\audioamp.asc」

を開くとこんな感じ。

今の私には難しすぎますね。

BSch3Vのインストール

BSch3Vは

【電気】デジタルテスターによる電池電圧測定、スマホUSB急速充電、USB電流電圧テスター チェッカーの実験という記事を書いたときにインストールしてましたので割愛。

回路図に関する勉強

始める電子回路。

非常にわかりやすいです。まずはここを通読します。

あと、

合点!電子回路超入門 (エレ基礎シリーズ)、

エレクトロニクスをはじめようという本を読みます。

10のツール

合点!電子回路超入門 (エレ基礎シリーズ)に

10のツールを理解して応用せよ、と書かれてました。

まずは超ラフにそれぞれをメモりました。

①オームの法則

電圧(V)=抵抗(R)×電流(I)

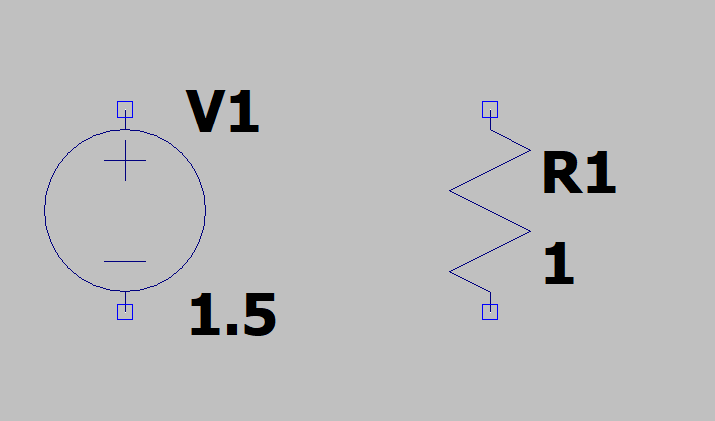

1.5Vの電池に1Ωの抵抗をつけると1Aの電流が流れる。

みたいな話ですね。

②位相

波形のズレのこと。

③複素数

インピーダンスをオームの法則で計算するときに使います。

④対数

dB(デシベル)。

増幅率(ゲイン)。

信号対雑音比(S/N)。

⑤時定数

信号の立ち上がり(変化)時間。

回路が安定するまでの時間。

過渡現象。

⑥積分と微分

コイル・コンデンサと電圧・電流の関係。

積分回路、微分回路。

⑦群遅延

回路内の遅延時間測定ツールは

群遅延で測定結果を表示することが多いらしいです

(ちんぷんかんぷん)。

⑧特性インピーダンス

ハイスピード電子回路設計で必要。

高周波回路のSパラメータ。

反射係数円。

⑨フーリエ変換

オシロスコープのFFT測定モード。

時間波形と周波数成分の関係。

⑩畳み込み

入力周波数特性(伝達関数)と信号の時間波形の関係。

信号処理理論。

伝送理論。

無線通信理論。

BSch3Vお試し(自己流です)

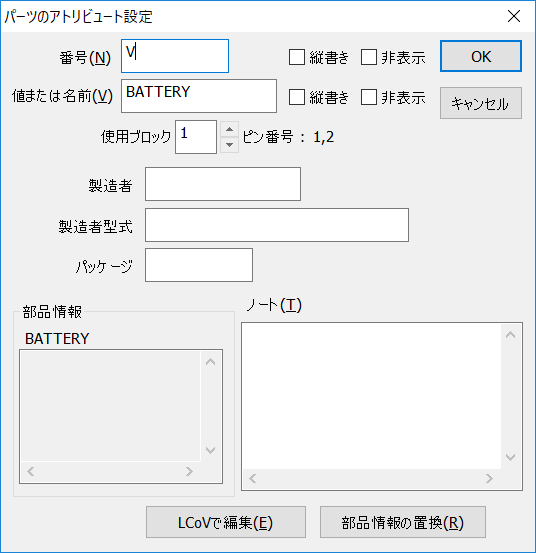

「ツール」→「パーツ」→「ライブラリ」→「DISCRETE」を選ぶと、

電源とか抵抗みたいな基本的な部品が選べるようになります。

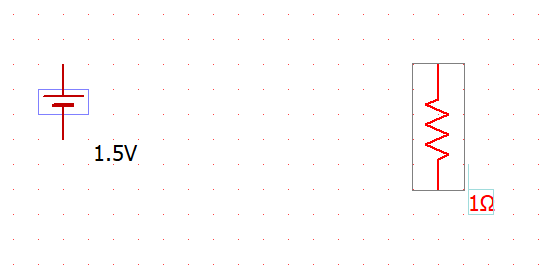

BATTERY(電池)、

R(抵抗)を配置。

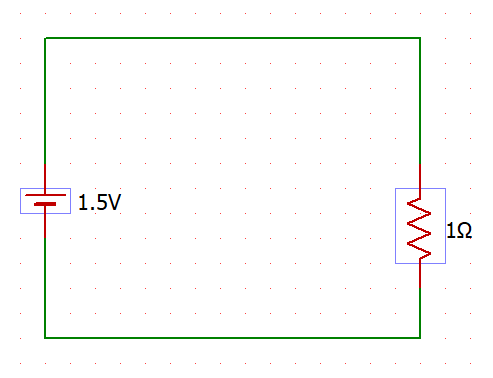

「ツール」→「ワイヤー」で

BATTERYのプラス(長い方)から線を引っ張り、抵抗につなぎ、

BATTERYのマイナス(短い方)に繋ぎます。

「1.5V」とか「1Ω」は配置を調整します。

するとこうなります。

「ツール」→「ワイヤー」で

BATTERYのプラス(長い方)から線を引っ張り、抵抗につなぎ、

BATTERYのマイナス(短い方)に繋ぎます。

「1.5V」とか「1Ω」は配置を調整します。

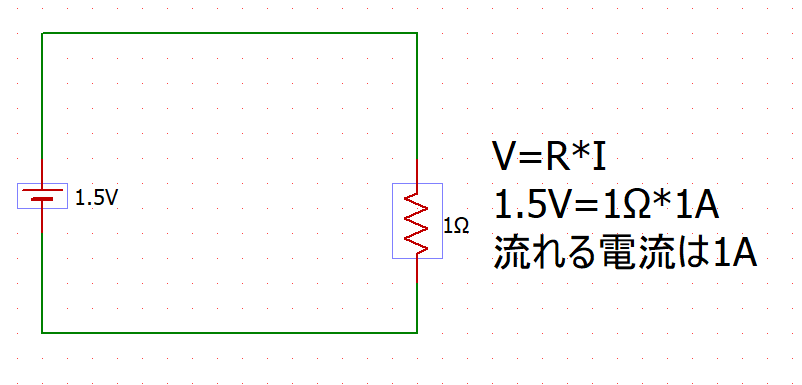

「ツール」→「コメント」でこんな文章を入力し

「OK」を押します。

できあがり。

LTSpiceお試し(自己流です)

「File」→「New Schematics」をクリック。

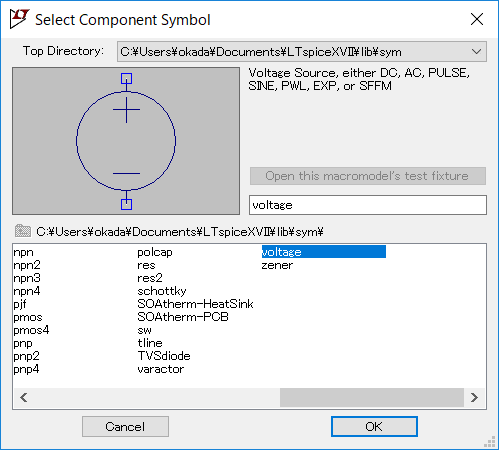

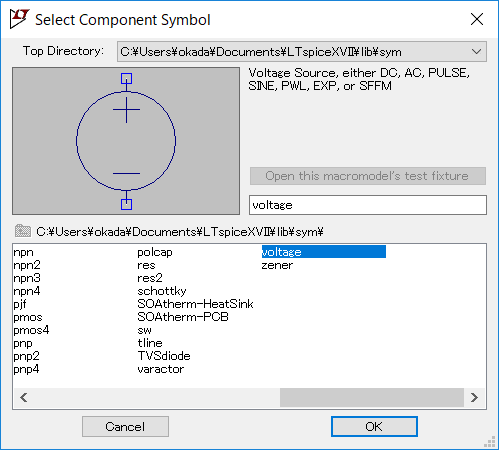

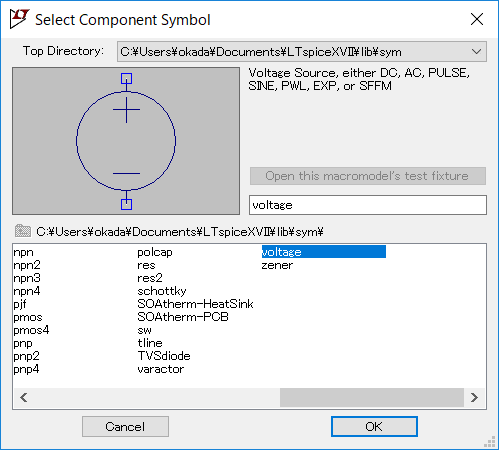

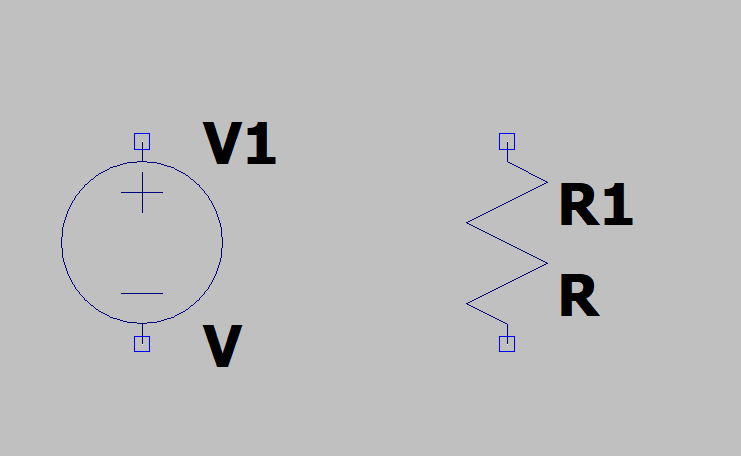

「Edit」→「Component」をクリックし「voltage」を選択し「OK」を押します。

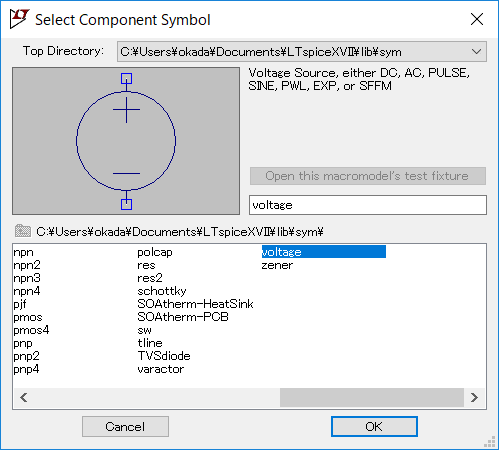

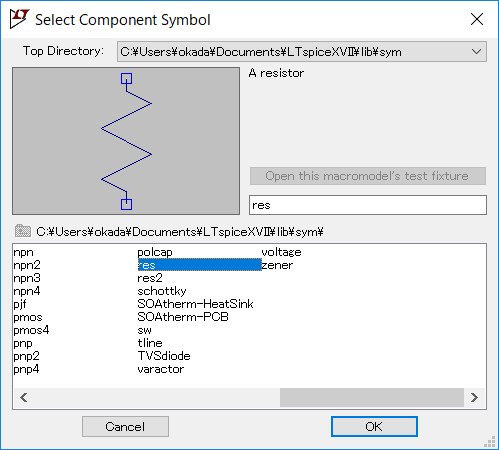

「Edit」→「Component」をクリックし「res」を選択し「OK」を押します。

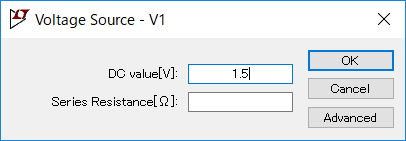

「voltage」を右クリックして

「DC value[V]」に「1.5」を入れて「OK」を押します。

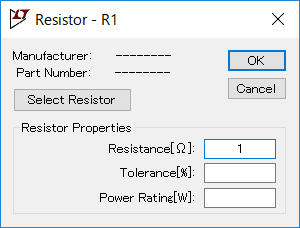

「res」を右クリックして

「Resistance[Ω]」に「1」を入れて「OK」を押します。

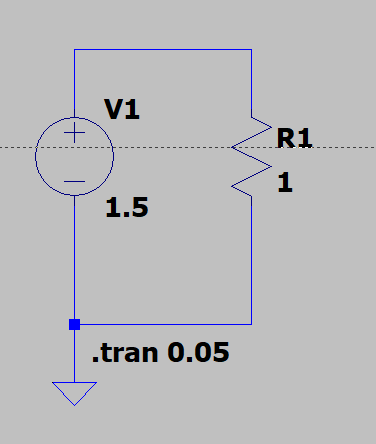

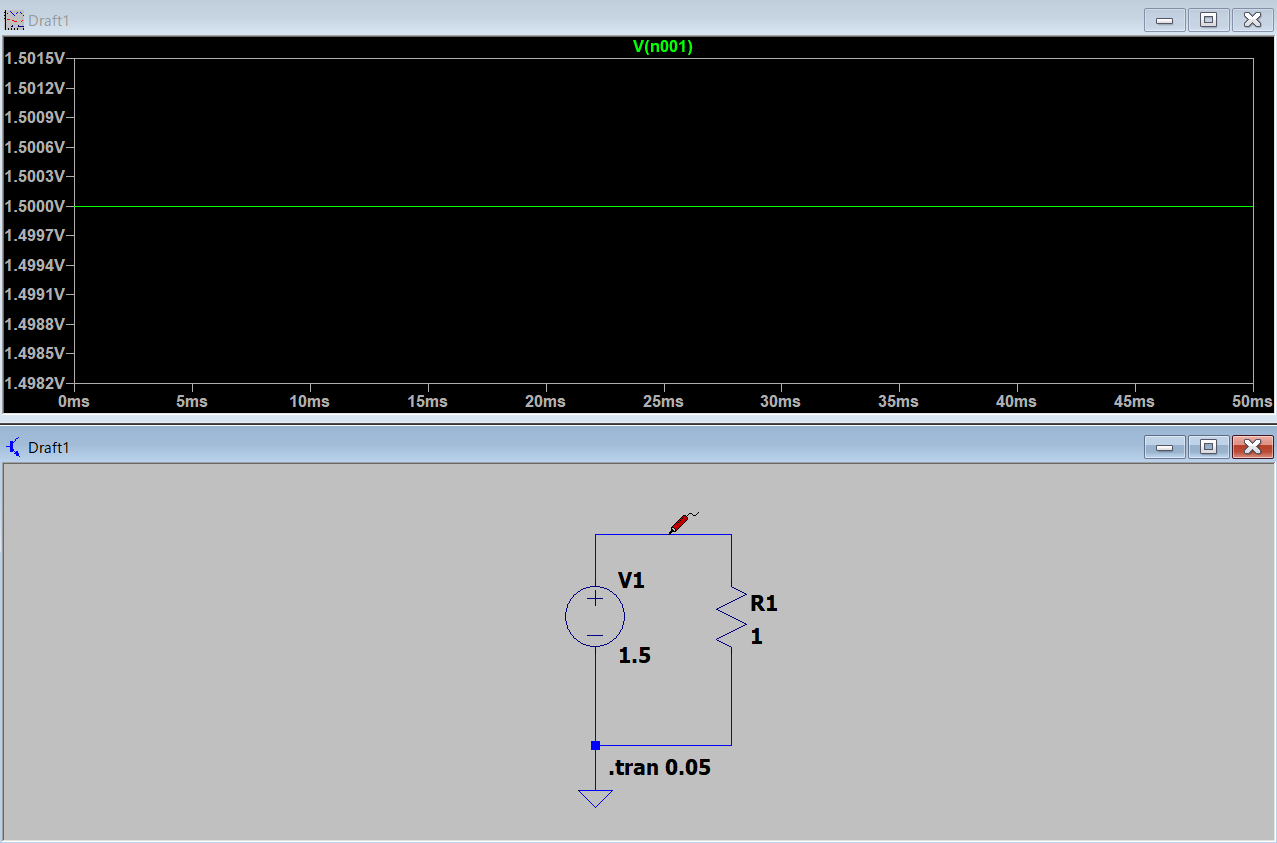

するとこうなります。

「Edit」→「Draw Wire」をクリックし、

こんな感じに配線します。

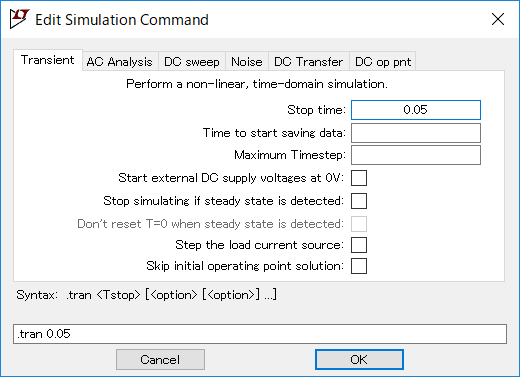

「Simulate」→「Run」をクリックし

「Stop time」を「0.05」にします(50ms)。

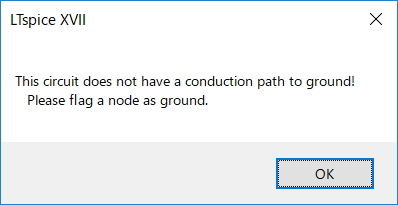

「OK」を押すとグランドにつながってないよ的なエラーが発生。

「Edit」→「Place GND」を配置し

以下のように接続します。

再び「Run」するとオシロみたいな画面が出てきます。

電源と抵抗の間の配線をクリックすると電圧プローブになり

緑色の線で1.5000Vを示します。

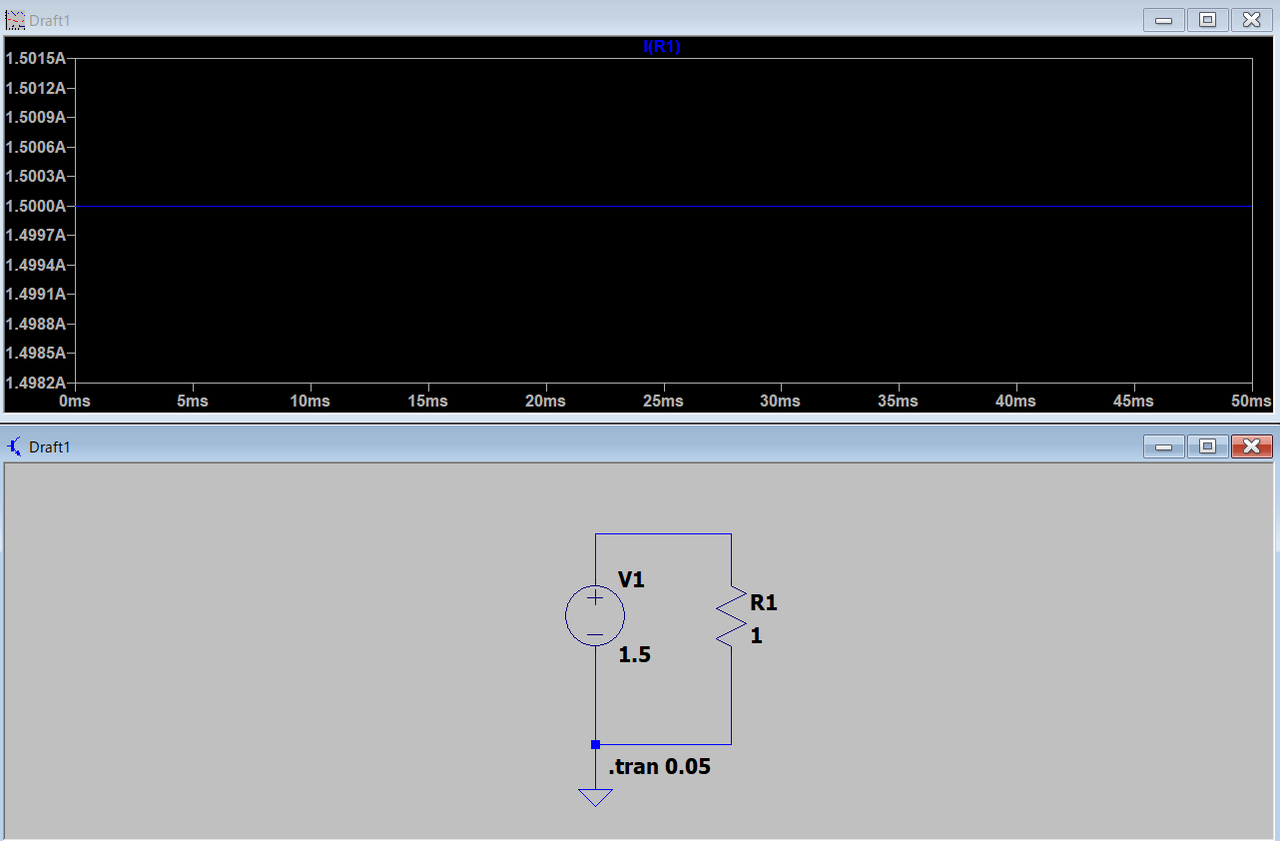

次に抵抗をクリックすると電流プローブになり

青色の線で1.5000Aを示します。

BSch3Vと違って回路を実行できるのが面白いですね。

次は交流波形が出るような回路を試してみようと思います。

LTSpiceの使い方を調べていたら

LTSpiceの使い方 覚え書き、

LTSpiceで超簡単な回路のシミュレーションをしてみる、

というサイトを発見。

こういうの大変ありがたいです。

まとめ

なんとなく聞いたことがあるキーワードもありますが、

どれも曖昧な理解であることを自覚

しっかり理解しないと次に進めないので頑張ります。

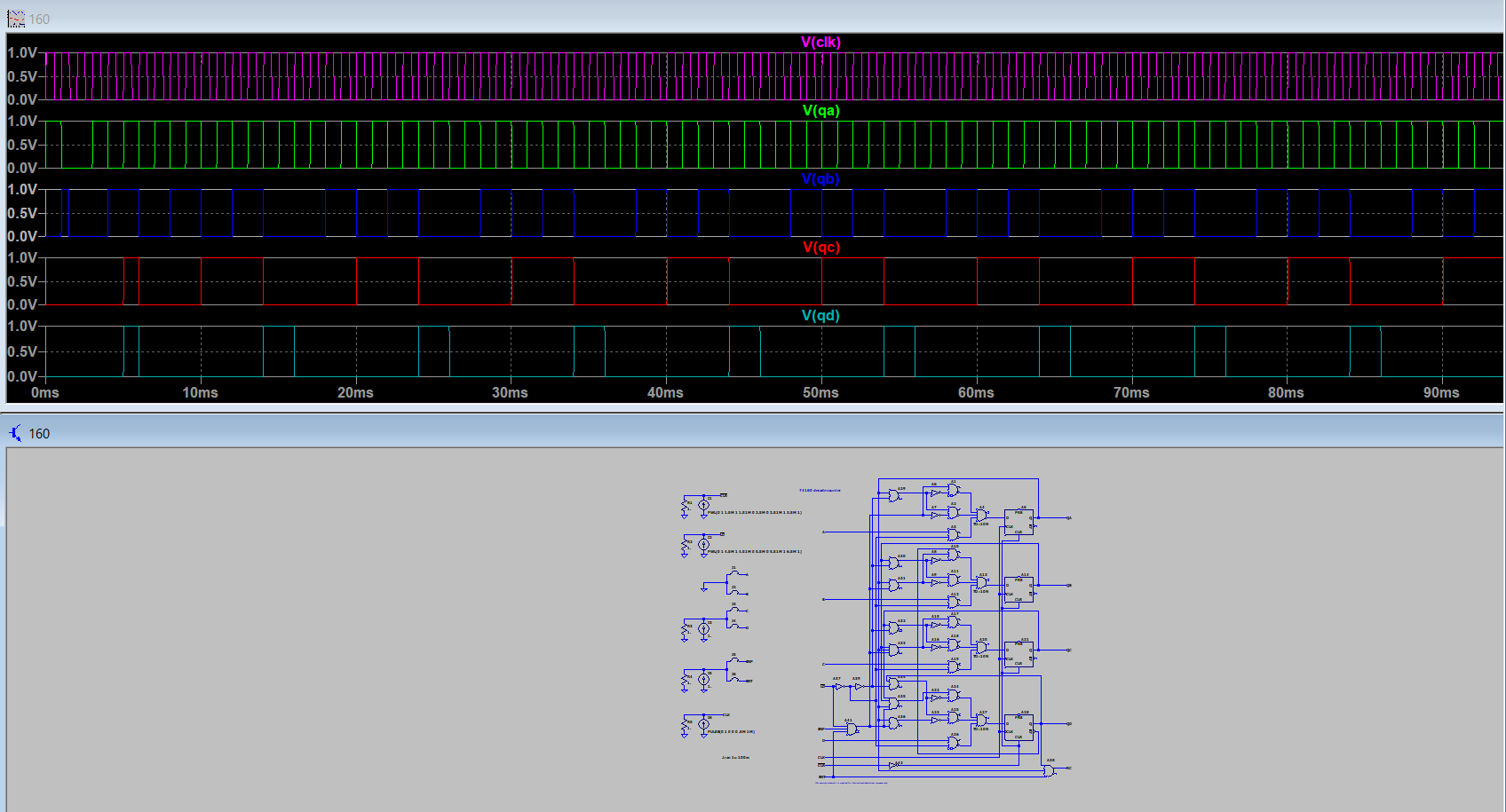

ついでに「C:\Users\<ログインユーザ名>\Documents\LTspiceXVII\examples\Educational\160.asc」を

「Run」して取れた波形。超かっちょいい…。

いつかこんな回路書けるようになりたいです。

関連記事(電気)

【電気】回路図を読みたい

【電気】ACアダプタって種類が多すぎる

【電気】USBロジックアナライザKKHMF 24MHz 8CHをインストールした

【電気】ザイリンクスのCR2DIP(CPLD)を買ってみた

【電気】デジタルテスターによる電池電圧測定、スマホUSB急速充電、USB電流電圧テスター チェッカーの実験

【電気】USBオシロスコープHantek 6022BEを動かしてみた

-640x360.png)